Populismus entlarven!

Was ist Populismus?

Aktuell sind einige Populisten an der Macht und regieren in der Opposition oder sogar in der amtierenden Regierung. Populismus hat verschiedene Ausprägungen, bei politischen Strömungen wird am häufigsten zwischen Links- und Rechtspopulismus unterschieden. Aber auch bei religiösen Ansichten oder Klimanachrichten kann man populistischen Aussagen begegnen.

Ist Populismus schlecht?

Populismus ist nicht per se „schlecht“ – aber er ist ambivalent und kontextabhängig. Ob er als problematisch oder konstruktiv wahrgenommen wird, hängt stark davon ab, wie, und mit welcher Intensität er eingesetzt wird.

Problematische Aspekte:

-

Vereinfachung komplexer Probleme: Populismus neigt dazu, differenzierte Debatten zu vermeiden und stattdessen klare Feindbilder zu schaffen.

-

Spaltung der Gesellschaft: Durch die Gegenüberstellung von „Volk“ und „Elite“ oder auch von „Wir“ und „die Anderen“ können gesellschaftliche Gräben vertieft werden.

-

Autoritäre Tendenzen: In manchen Ausprägungen (v. a. im Rechtspopulismus) geht Populismus mit Demokratieabbau, Medienfeindlichkeit oder Diskriminierung einher.

Potenziell (!) positive Aspekte von Populismus:

-

Kritik an bestehenden Machtverhältnissen: Populismus kann auf reale Missstände hinweisen, etwa soziale Ungleichheit, politische Entfremdung oder mangelnde Repräsentation.

-

Demokratisierungsimpulse: Er kann marginalisierte Stimmen hörbar machen und das politische System herausfordern, inklusiver zu werden.

-

Mobilisierung: Populistische Bewegungen können politische Teilhabe fördern, z. B. indem Menschen sich erstmals aktiv engagieren.

Generell gilt: Populismus ist nicht immer schlecht – aber er wird problematisch, wenn dabei demokratische Regeln oder die Rechte von Minderheiten missachtet werden. Er kann hilfreich sein, um auf Probleme aufmerksam zu machen, sollte aber nicht dazu führen, dass die Gesellschaft gespalten wird. Populismus tritt oft gegen marginalisierte Gruppen nach unten, beispielsweise gegen Migranten, queere Menschen oder Bürgergeldempfänger. Nicht selten wird dabei ein Drohszenario gezeichnet.

Erkennst du den Populismus?

Teste dein Wissen! Kannst du Populismus erkennen? Lies dir die Aussagen durch und entscheide: Ist das eine populistische Aussage oder sachliche Krititk?

In der Auflösung gibt es zu jeder Aussage eine kurze Erläuterung.

Wie kann ich Populismus erkennen?

Das ist nicht immer so einfach und das wissen die Akteur:innen auch. Sie nutzen häufig verschleiernde Inhalte, die nicht eindeutig sind, um zu verwirren und Raum für Interpretationen zu lassen. Das macht es besonders schwer. Aber achte auf diese Punkte in Reden, Social-Media-Videos oder Artikeln:

Feindbild „Elite“ vs. „Volk“:

Populist:innen zeichnen häufig ein Bild von einem homogenen „Volk“, einer „Normgesellschaft“ in der alle die gleichen Werte und Traditionen haben. Dieses „Volk“, müsse sich gegenüber einer scheinbar korrupten Elite verteidigen.

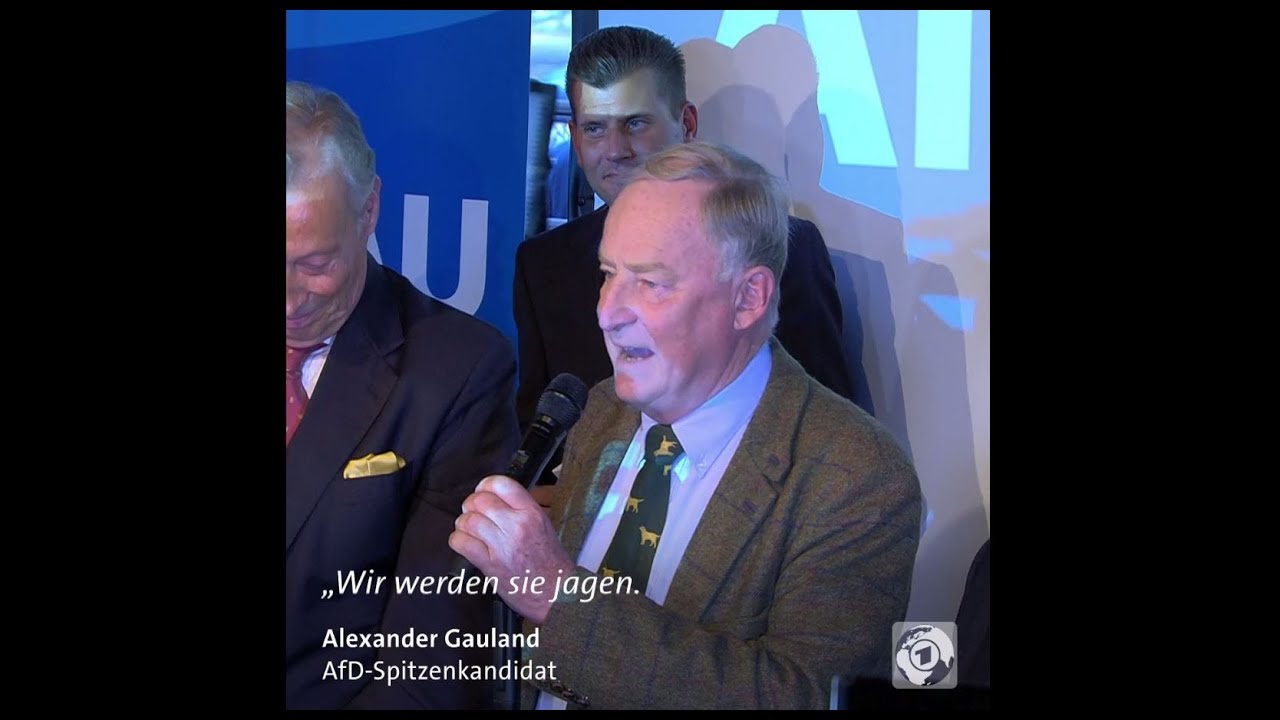

Beispiel: Alexander Gauland (AfD) spricht von einer „Jagd“ auf „Merkel und wen auch immer“. Von dieser „Elite“ müsse sich in diesem Fall die „Demokratie“ zurückgeholt werden.

Einzig legitime Vertretung:

Populistische Gruppen beschreiben sich häufig selbst als die Einzigen wahren Vertreter des „Volks“, und sprechen anderen Parteien oder Gruppen die Fähigkeit bzw. der Wille dazu ab. Auch wenn es unter demokratischen Parteien normal (und z.B. im Wahlkampf auch nötig) ist, die anderen zu kritisieren, hat die populistische Aussage der einzigen legitimen Vertretung eine andere (undemokratischere) Qualität.

Beispiel (Startet ab 2:37 bis 2:55):

Normgesellschaft vs. „die Anderen“

Auch hier wird ein scheinbar homogenes „Volk“ oder die „normale“ Gesellschaft gegen eine Gruppe „die Anderen“ ausgespielt. „Die Anderen“ können dabei verschiedene sein: „Die Ausländer“, „Die Geflüchteten“, „Sozialhilfeempfänger:innen“, „Die da oben“, „Die LGBTQIA+-Community“…

Dabei wird ein Bild gezeichnet, von einer „normalen“ Gruppe mit einer einheitlichen „Kultur“, Werten und Traditionen, die von der jeweils anderen Gruppe in Gefahr gebracht sind.

Beispiel aus dem AFD Grundsatzprogramm von 2016:

„Die Ideologie des Multikulturalismus […] betrachtet die AFD als ernste Bedrohung für den […] Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.“

Hier wird die pluralistische Gesellschaft in Deutschland, die aus ganz verschiedenen Menschen, mit unterschiedlichen Vorstellungen, Religionen, Traditionen und Lebensentwürfen besteht, als eine homogene Masse mit „kultureller Einheit“ bezeichnet. Dagegen wird eine diffuse Gefahr eines „Multikulturalismus“ gestellt, die bekämpft werden muss.

Rhetorische Tricks von Populist:innen

Beispiele für verschiedene rhetorische Tricks und Argumentationsmuster, die sich immer wieder in populistischen Aussagen und Stammtischparolen finden. Diese zu erkennen und zu benennen, kann helfen zu einem konstruktiveren Austausch zu kommen:

1. Die schweigende Mehrheit

Es wird eine schweigende Mehrheit „herbeigeredet“ ob es sie tatsächlich gibt oder nicht lässt sich nicht beweisen, da sie schweigt. Sie gibt jedoch einem Zuhörer, der sich durch das gesagte angesprochen fühlt, das Gefühl nicht allein mit der Meinung zu sein und verursacht ggf. Wut.

Beispiel: Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagt es sei an der Zeit dass sich „die schweigende Mehrheit die Demokratie zurückholt“.

2. Das falsche Dilemma

Hier werden zwei extreme Positionen als die zwei einzigen Möglichkeiten für ein Problem dargestellt, welches in der Realität deutlich komplexer ist. Dadurch wird von einer konstruktiven Diskussion über das eigentliche Thema abgelenkt und Aufregung erschaffen.

Beispiel:

Das Wahlplakat der Partei BSW impliziert hier, es gäbe im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nur die zwei Möglichkeiten diese mit Waffen zu unterstützen und damit „kriegstreibend“ zu handeln, oder aber auf Diplomatie zu setzen und keine Waffen zu liefern. Diese Gegenüberstellung verkürzt die komplexe Situation sehr.

3. Ad hominem Argument

Hier wird statt einem zum Thema passenden inhaltlichen Argument mit einem persönlichen Angriff an oder über den:die „Gegner:in“ gearbeitet. Dabei lenkt man zum einen davon ab, dass man kein Argument hat, und versucht das Gegenüber zudem zu diskreditieren. Häufig geht dies auch mit dem bewerten des Aussehens oder der Kleidung einer Person einher.

Beispiel:

4. Strohmann Argument

Es wird die Position oder das Argument des Gegners verzerrt, übertrieben oder vereinfacht dargestellt, um es leichter angreifen zu können. Vor allem für den Gegner ist es schwierig dagegen zu argumentieren. Tatsächlich wird aber in vielen Fällen dadurch eine Lüge verbreitet, da die Aussage so nie getroffen wurde.

Beispiel: Alice Weidel behauptet eine Partei wolle den Menschen verbieten Fleisch zu essen. Das stimmt so nicht, und regt aber natrürlich viele Menschen auf. Damit schürt sie Wut gegen Menschen und Parteien, die sich für mehr Tierwohl und vegetarische Ernährung einsetzen wollen.

5. Motte & Bailey

Übersetzt: Burghof & Burgturm

Nach einer extremen Aussage auf dem „Burghof“ wird sich bei Kritik entschuldigt und eine etwas gemäßigtere Antwort gegeben. Man flieht sich in Sicherheit auf den „Burgturm“. Die Strategie dahinter: Die extreme Ausage bleibt bei den Menschen eher hängen und verbreitet sich deutlich weiter als die spätere gemäßigte Aussage. Dennoch kann man behaupten, man habe das so nicht gemeint.

6. Selbstverharmlosung

Populistische -, aber auch extremistische Gruppen bezeichnen sich mit harmlos erscheinenden Begriffen, damit wird nach außen der Eindruck erweckt, es sei von keiner Gefahr auszugehen.

Beispiele:

– „Besorgte Bürger“ – harmloser Begriff, gleichzeitig wird mit Menschen aus rechtsextremen Kreisen demonstriert

– AfD nennt sich „Bürgerlich, konservativ, Partei der Mitte“ – tatsächlich ist sie eine rechtspopulistische & in Teilen rechtsextreme Partei

Eye-Able® visuelle Hilfe

Eye-Able® visuelle Hilfe