Info-Links und Materialien zum Download

„Bist du behindert?“ – Ableismus zwischen Tür und Angel besprechen

Hier erwarten dich Gesprächsanstöße und Methoden, wenn Ableismus passiert und du nur wenig Raum hast, dies zu besprechen. Ableismus bezeichnet diskriminierende und ausgrenzende Handlungen, Einstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung.

- Zuerst werden Behinderung und Ableismus definiert.

- Danach Gesprächsbeispiele und eine nicht diskriminierende Haltung vorgestellt.

- Abschließend findest du spannende Videos oder Aktivist:innen, die du als Anstoß nutzen kannst, um mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen.

Wichtig zu wissen

Was ist Behinderung?

Es gibt zwei Modelle zur Definition von Behinderung.

Das soziale Modell besagt:

Es gibt einen Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Behinderung.

Beeinträchtigung bezeichnet die Vielfalt menschlicher Körper, Psychen und Geister – von leichten bis schweren Abweichungen. Demnach kann man sagen, dass jede Person wird im Laufe ihres Lebens zeitweise beeinträchtigt sein, etwa im Alter.

Behinderung entsteht nicht durch die Beeinträchtigung selbst, sondern durch Barrieren und ableistische Einstellungen in der Gesellschaft: z. B. durch Treppen statt Rampen, fehlende Untertitel, komplizierte statt einfache Sprache.

Die UN-Behindertenrechtskonvention bezieht sich ebenfalls auf diese Definition und beschreibt Menschen mit Behinderung als „Menschen mit langfristigen körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen“. Entscheidend im sozialen Modell ist jedoch, dass Behinderung erst dann entsteht, wenn die Gesellschaft Barrieren aufrechterhält und Menschen ausgrenzt.

Im medizinische Modell wird

Behinderung als eine biologische Tatsache angesehen, die ein individuelles Problem ist. Behinderte Personen stehen mit medizinisch erfassbaren Faktoren wie Erkrankungen oder körperlichen Anomlien im Vordergrund – ebenso wie ihr Umgang damit. Damit setzt dieses Modell Behinderung und Beeinträchtigung gleich.

Das beschränkt die Betrachtung auf die einzelne Person und lässt außen vor, dass Behinderung z.B. auch durch Gesellschaft oder bauliche Maßnahmen besteht. Das medizinische Modell unterscheidet in „erkrankt“ und „nicht erkrankt“, „normal“ und „unnormal“ und spricht damit Menschen mit Behinderung Werte und Selbstverständnis ab.

Eine wirklich inklusive Gesellschaft würde nicht nach Diagnosen oder Behinderungformen fragen, um einen Umgang zu finden. Es würden die Bedürfnisse jeder einzelnen Person in den Vordergrund stellen und ihr Können. Eine inklusive Gesellschaft würde eben das fördern und fragen: „Was brauchst du, um Teil davon zu sein?“

Definition Ableismus

Ableismus bezeichnet diskriminierende und ausgrenzende Handlungen, Einstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Dahinter steht ein Machtverhältnis, das tief in unserer Gesellschaft verankert ist – so tief, dass es auch von Menschen mit Behinderung selbst übernommen werden kann (internalisierter Ableismus).

Ableismus zeigt sich nicht nur in offenen Unfreundlichkeiten, sondern als ein ganzes System der „nichtbehinderten Normalität“. Diese geht davon aus, dass man immer arbeiten können muss, dass jeder alles alleine können muss, dass ein Leben mit Behinderung grundsätzlich schwer ist oder dass Menschen „trotz Behinderung“ aktiv und erfolgreich sein müssten. Gerade weil diese Haltung oft unbewusst wirkt, prägt sie unser Denken und Handeln stark.

Zudem wirkt Ableismus intersektional: Menschen mit Behinderung erleben ihn in Verbindung mit anderen Ungleichheitsformen wie Rassismus, Geschlechterungleichheit, Klassenlage, Migration etc. Dadurch verstärken sich Ausschluss, Risken und Diskriminierung.

Ableismus aktiv entgegen treten

Ableistische Strukturen können nicht durch uns als Individuum aufgebrochen werden. Dafür ist der Einfluss von Einzelnen auf das System zu klein. Aber jede:r kann etwas tun, um sein eigenes Verhalten zu reflektieren und eigene ableistische Denk- und Verhaltensmuster zu beenden. Das fängt häufig bei unscheinbaren Sätzen an.

Unser Denken beeinflusst unser Handeln, beeinflusst unsere Sprache

Wie reden wir über Menschen mit Behinderung und wann reden wir auch mal mit ihnen?

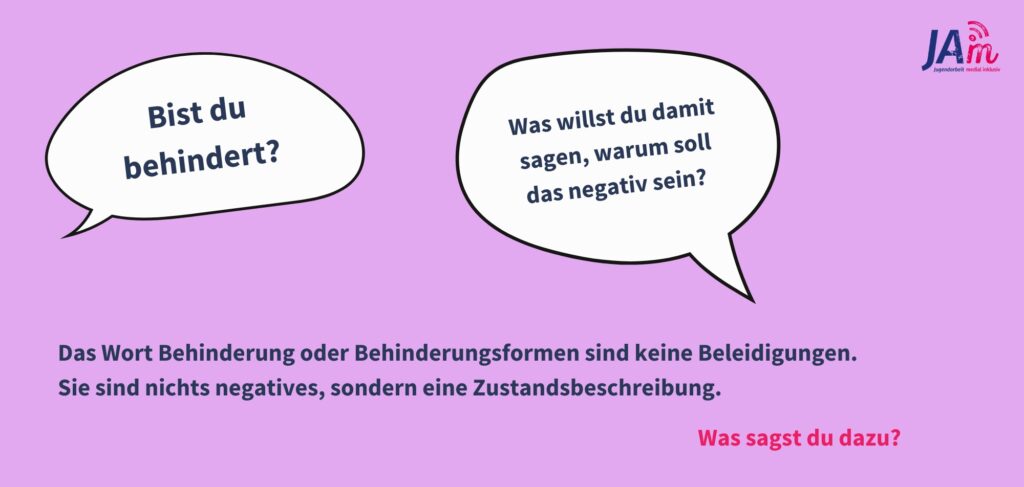

„Bist du behindert?“ – Häufig wird das als Beschimpfung wahrgenommen oder ist als solche gemeint. Es stellt das Wort „behindert“ negativ dar, wie etwas dass man nicht sein will oder dem anderen aus Missgunst wünscht. Das sollte es nicht sein. Es sollte eine neutrale Zustandsbeschreibung sein. Es gibt Aktivisit:innen, die sich dieses und andere Worte „wieder zurückholen“. Sie nennen sich z.B. „Angry Cripples“ (zu deutsch: „Wütende Krüppel“) oder bezeichnen sich als „Behinderter Mensch“ (statt „Mensch mit Behinderung“). Damit stellen sie das Wort in den Vordergrund als stolze Selbstbezeichnung.

„Bist du behindert?“ – Häufig wird das als Beschimpfung wahrgenommen oder ist als solche gemeint. Es stellt das Wort „behindert“ negativ dar, wie etwas dass man nicht sein will oder dem anderen aus Missgunst wünscht. Das sollte es nicht sein. Es sollte eine neutrale Zustandsbeschreibung sein. Es gibt Aktivisit:innen, die sich dieses und andere Worte „wieder zurückholen“. Sie nennen sich z.B. „Angry Cripples“ (zu deutsch: „Wütende Krüppel“) oder bezeichnen sich als „Behinderter Mensch“ (statt „Mensch mit Behinderung“). Damit stellen sie das Wort in den Vordergrund als stolze Selbstbezeichnung.

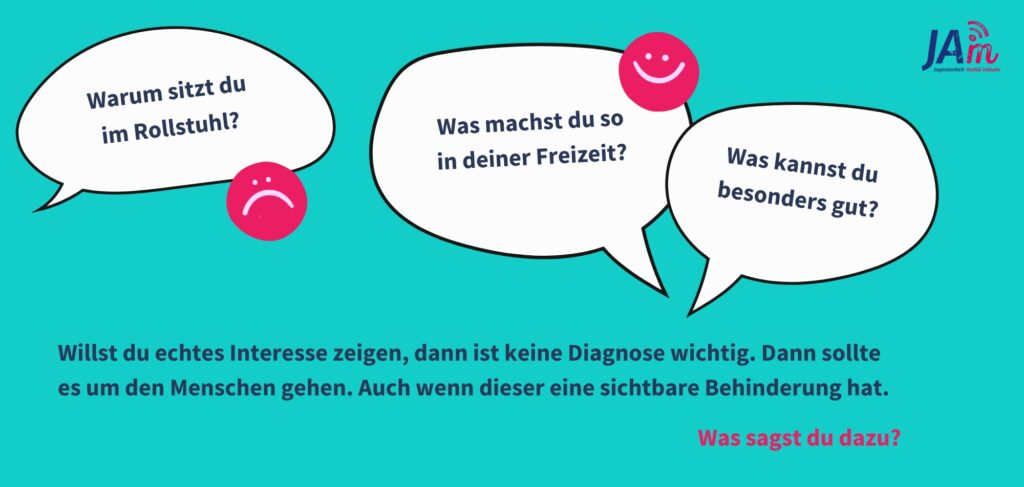

Eine Antwort auf „Bist du behindert?“ könnte lauten, „Was willst du damit sagen, warum soll das negativ sein?“ „Warum sitzt du im Rollstuhl?“ – Was nett gemeint und nach Interesse klingt, ist eher als aufdringlich und viel zu privat zu werten. Menschen mit Behinderung werden oft ohne Vorwarnung zu ihren Diagnosen befragtoder andere sehr private Dinge. Das kommt häufig daher, dass die Betroffenen auf ein Merkmal, ihre Behinderung, reduziert werden. Kann man diese sehen, ist es für viele ein Anhaltspunkt, um nachzufragen. Aber das passiert nur Menschen mit Behinderung. Andere werden nicht von Fremden/Bekannten nach ihrer Gesundheit oder nach ihren privaten Problemen gefragt.

„Warum sitzt du im Rollstuhl?“ – Was nett gemeint und nach Interesse klingt, ist eher als aufdringlich und viel zu privat zu werten. Menschen mit Behinderung werden oft ohne Vorwarnung zu ihren Diagnosen befragtoder andere sehr private Dinge. Das kommt häufig daher, dass die Betroffenen auf ein Merkmal, ihre Behinderung, reduziert werden. Kann man diese sehen, ist es für viele ein Anhaltspunkt, um nachzufragen. Aber das passiert nur Menschen mit Behinderung. Andere werden nicht von Fremden/Bekannten nach ihrer Gesundheit oder nach ihren privaten Problemen gefragt.

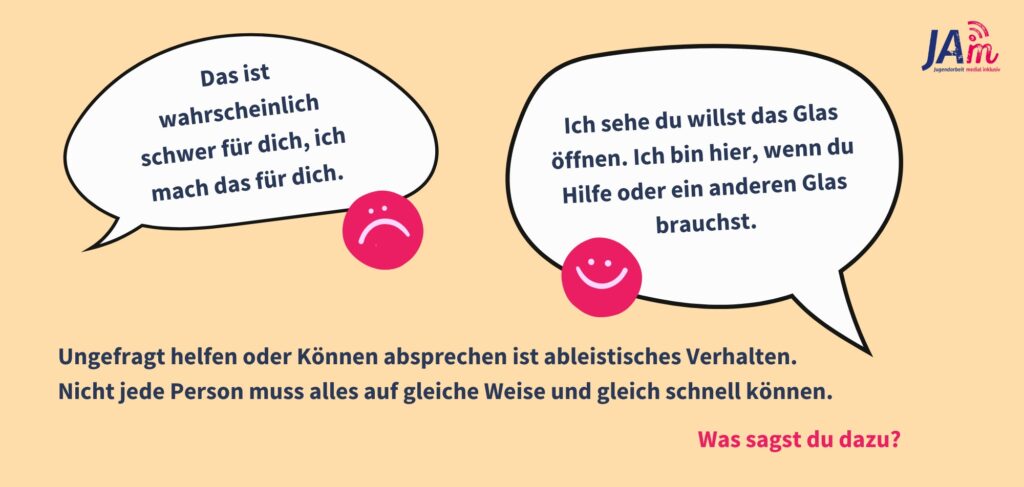

Es ist nicht schlimm über Behinderungen zu sprechen! Im Gegenteil es soll kein Tabu sein. Aber es sollte kein Gesprächöffner oder erst recht nicht ein Gruppengespräch sein. Besonders nicht, wenn es keinen Kontext hat oder kein Raum dafür ist. „Das ist wahrscheinlich schwer für dich, ich mach das für dich.“ – Auch das klingt wie eine nett gemeinte Aussage. Diese könnte fallen, wenn man z.B. sieht, wie ein Junge mit Spastik versucht ein Schraubglas zu öffnen. Doch davon auszugehen, er kann das Glas nicht ohne Hilfe öffnen und ihn zu übergehen und das Glas zu öffnen, spricht ihm sein Können ab. Auch Erwachsene mit Behinderung kennen das sehr gut. So ein Vorgehen nennt man auch Infantilisierung (wie ein Kind behandeln). Aber warum kommt es dazu? Wir haben in unserer aktuellen Gesellschaft einen starken Leistungsgedanken, der wenig Raum für Vielfalt und Individualität lässt. Behinderung wird vorrangig nach dem medizinischen Modell definiert. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Junge mit Spastik weniger kann und es sein Problem ist, dann kann es mir hilfbereit vorkommen, ihm ungefragt zu helfen. Schließlich kann er nichts für seine Situation.

„Das ist wahrscheinlich schwer für dich, ich mach das für dich.“ – Auch das klingt wie eine nett gemeinte Aussage. Diese könnte fallen, wenn man z.B. sieht, wie ein Junge mit Spastik versucht ein Schraubglas zu öffnen. Doch davon auszugehen, er kann das Glas nicht ohne Hilfe öffnen und ihn zu übergehen und das Glas zu öffnen, spricht ihm sein Können ab. Auch Erwachsene mit Behinderung kennen das sehr gut. So ein Vorgehen nennt man auch Infantilisierung (wie ein Kind behandeln). Aber warum kommt es dazu? Wir haben in unserer aktuellen Gesellschaft einen starken Leistungsgedanken, der wenig Raum für Vielfalt und Individualität lässt. Behinderung wird vorrangig nach dem medizinischen Modell definiert. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Junge mit Spastik weniger kann und es sein Problem ist, dann kann es mir hilfbereit vorkommen, ihm ungefragt zu helfen. Schließlich kann er nichts für seine Situation.

Wenn ich aber davon ausgehe, dass er sich meldet, wenn er Hilfe braucht oder nur genügend Zeit, um es zu öffnen oder ein Glas mit einem anderen Verschluss braucht, dann kann ich stattdessen sagen: „Ich sehe du willst das Glas öffnen. Ich bin hier wenn du Hilfe oder ein anderen Glas brauchst.“

Niedrigschwellige Methoden

Findest du das gerecht?

Um das soziale Modell von Behinderung in die Praxis zu bringen, kann man über unterschiedliche Situationen sprechen und darüber wie fair und gerecht das ist. Als Grundlage kann dieses Video dienen. Findet ihr das fair? Was ist daran diskriminierend? Wie wäre die Situation besser verlaufen?

Nachfragen und Aufklären

Aussagen in Bezug auf Behinderungen oder -formen, die beleidigen sollen, können enttabuisiert werden. Was bedeutet „Spasti“, wo kommt es her und warum bezeichnen sich Menschen selbst so?

Warum ist „behindert“ so negativ aufgeladen und warum sollte es das nicht sein?

Das ist voll normal! Influencer:innen und Aktivist:innen mit Behinderung

Es gibt unglaublich viele Accounts, die tolle Aufklärungsarbeit machen und dabei auch viel Spaß machen!

Man kann die Accounts und YouTube-Videos zusammen anschauen und über das Geschaute sprechen. Was überrascht uns, was ist total normal, was war witzig? Und warum?

- @luisalaudace, Aktivistin und Buchautorin > „Behindert und stolz“

- @fragments_of_living, Aktivistin

- @aktiv.mit.rolli, Aktivistin Evi aus Würzburg

- @leons_reise_mitseinerfamilie, Pflegende Mama und ihr Sohn Leon aus Würzburg

- @rene_schaar, Diversity Manager bei ARD/ZDF

- @fabianahier, Aktivistin, sehr aktiv auch auf dem YouTube-Channel der Aktion Mensch

- @stotter_otter, Aktivistin

- @iamkubra_, Schauspiel Moderation, Performance

YouTube

Stand up Comedian Okan Seese, Insta: @okan_seese

Dating wenn man blind ist – von „Auf Klo“, Ein Angebot von FUNK

nicht witzig – Humor ist, wenn die anderen lachen – vom SWR

Bücher über Ableismus

- Angry Cripples – Alina Buschmann, Luisa L´Audace

- „Bist du behindert oder was?“ Kinder inklusiv stärken und ableismussensibel begleiten – Rebecca Maskos, Mareice Kaiser

- Behindert und stolz – Luisa L´Audace

Die Haltung im (Fachkräfte-)Team

Hier findest du verschiedene Links zur Info und Materialien zum Download um eine eigene inklusive Haltung zu entwickeln oder im Verband oder im Team eine gemeinsame Haltung zu entwickeln: Zum JAm – Eine gemeinsame inklusive Haltung entwickeln

Eye-Able® visuelle Hilfe

Eye-Able® visuelle Hilfe

Keine Kommentare

Diskutiere mit über diesen JAm: